- A-

- A

- A+

Колыбель нашей музыки

Если кто-то не умеет петь, значит, он не шушинец

Сергей Есенин

Являясь родиной таких великолепных музыкантов и исполнителей, как Мир Мохсун Навваб, Харрат Гулу, Гаджи Гуси, Садыгджан, Мешади Иси, Абдулбаги Зюлалов (Бюльбюльджан), Джаббар Гаръягдыоглы, Кечечиоглу Мухаммед, Мешади Мамед Фарзалиев, Ислам Абдуллаев, Сеид Шушинский, Бюльбюль, Зульфи Адыгезалов, Хан Шушинский, Мешади Джамиль Амиров, Гурбан Пиримов, наших знаменитых композиторов – Узеира Гаджибекова, Зульфугара Гаджибекова, Фикрета Амирова, Ниязи, Афрасияба Бадалбейли, Султана Гаджибекова, Ашрафа Аббасова, Сулеймана Алескерова, Васифа Адыгезалова, всемирно известного певца Рашида Бейбутова и многих, многих других, Шуша по праву считается колыбелью азербайджанской музыки.

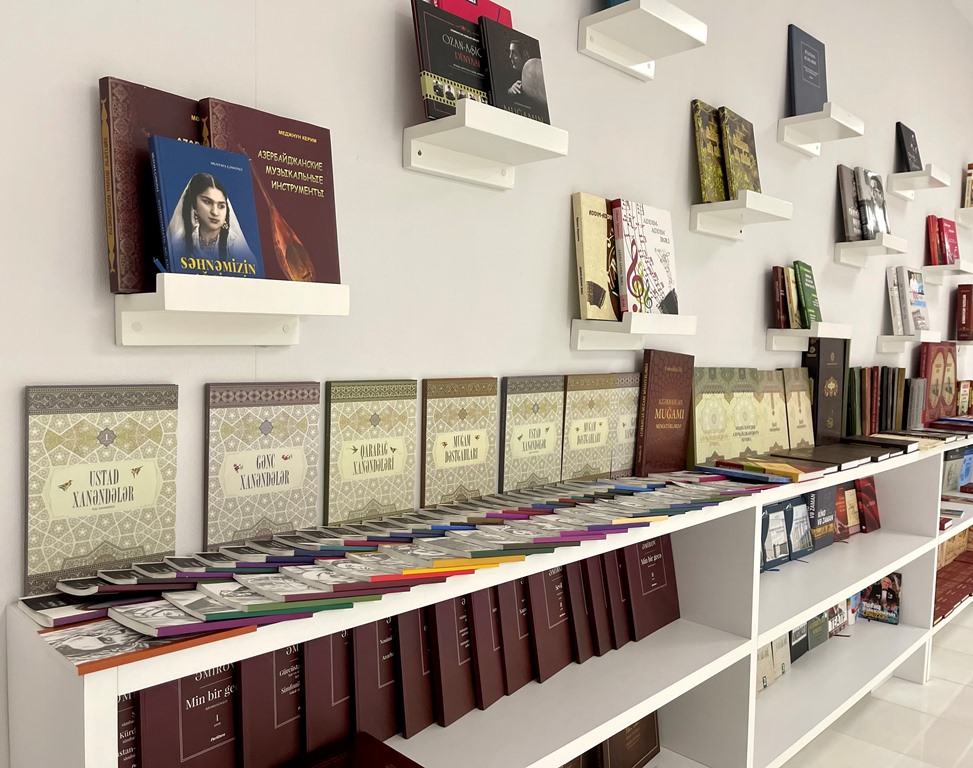

Недавно в издательстве «Элм» («Наука») Национальной академии наук Азербайджана вышла в свет книга заведующей отделом «История и теория азербайджанской музыки» Института архитектуры и искусств НАНА, Заслуженного деятеля искусств и науки, академика Земфиры Сафаровой «Шуша – цитадель азербайджанской музыки», посвященная 270-летию «консерватории Кавказа».

«В мире существуют несколько городов, каждый камень, каждая крепость, вся аура которых пропитаны музыкой. Это такие города, как Вена в Австрии, Неаполь в Италии, а также Шуша в Карабахе», – отмечает автор. Представив в предисловии подробную панораму музыкальной жизни Карабаха, ученый рассказывает об основных этапах развития музыкального искусства в Азербайджане и в Карабахе – в частности. «Мусульманский Ренессанс», представленный именами таких выдающихся представителей литературы, культуры и науки, как Низами Гянджеви, Мехсети Гянджеви, Хагани Ширвани, Абубекр Аджеми и т.д., жизнь и творчество Сафиаддина Урмави и Абдулгадира аль-Марагаи – великих ученых-музыковедов XIII и XIV века соответственно, Абдул Момина Сафиаддина (XV век), деятельность музыкальных меджлисов, которые стали образовываться с XIX века и сыграли ведущую роль в развитии азербайджанского искусства мугама (меджлисы в Шамахе – Махмуд Ахмед Агаоглы, в Шуше – Харрат Гулу Мухаммедоглу, Мир Мохсун Навваб, Гаджи Гуси, Хуршидбану Натаван, в Баку – Мешади Мелик Мансуров и т.д.), творчество выдающегося тариста Садыгджана, воспитанниками и продолжателями школы которого были такие известные азербайджанские таристы, как Мешади Зейнал, Мешади Джамиль Амиров, Ширин Ахундов, Гурбан Пиримов и многие другие, а также видных исполнителей-ханенде Харрата Гулу, Гаджи Гуси, Мешади Иси и т.д. – все эти вопросы нашли свое отражение в представленной панораме развития музыкального искусства и музыковедения.

B первой части книги говорится о выдающемся ученом, поэте, художнике и музыковеде Мир Мохсуне Наввабе и его ценном трактате «Визухиль-аргам» («Объяснение цифр»). Автор подробно рассказывает о жизни и деятельности Навваба, который сыграл огромную роль в культурной жизни не только родного города, но и всего Азербайджана в целом.

Будучи организатором музыкально-поэтических меджлисов «Меджлиси-фарамушан» («Меджлис забытых») и «Мусигичилер» («Музыканты»), Навваб также известен своей просветительской деятельностью. С именем Навваба связано открытие школ нового типа («усули-джадид»), в одной из которых он преподавал и сам, типографии, сыгравшей значительную роль в развитии библиотечного дела в Азербайджане, читальных домов, в которых посетители имели возможность получать газеты и журналы, издающиеся в Российской империи и прочих странах мира. Помимо этого, творчество Навваба связано с развитием литературоведения и изобразительного искусства. Говоря об этом, Земфира Сафарова отмечает: «М.М.Навваб является автором антологии «Тэзкирейи-Навваб», посвященной жизни, литературной деятельности ста известных поэтов Карабаха… В предисловии вышеупомянутой антологии М.М.Навваб представил вниманию читателей сведения о Вагифе, Видади, Хуршидбану Натаван, Гасым беке Закире и других карабахских поэтах, а также о своем первом учителе – Аббасе Сарыджалы». А его картины, иллюстрации к книгам, орнаменты, выполненные им на стенах своего дома и минаретов «Большой мечети», зданиях школ и медресе, свидетельствуют о тонком художественном вкусе Навваба.

Этим многогранная деятельность Мир Мохсуна Навваба не завершается. Известны его труды по астрономии, географии, языковедению, этике и педагогике. Говоря о сочинении Навваба «Кэшфуль-Хегигейи-мэснэви», академик подробно останавливается на третьей части труда, посвященной музыке, приведя названия мугамов, шобе, гюше и авазов.

Но особое место в своей книге Земфира Сафарова уделяет труду Мир Мохсуна Навваба «Визухиль-аргам», в котором были рассмотрены основные вопросы мугамного искусства и исполнения мугамов не только в Азербайджане, но и в странах Ближнего и Среднего Востока в целом: «“Визухиль-аргам” – единственный трактат об азербайджанской музыке, написанный в конце XIX столетия на азербайджанском языке (арабским алфавитом) и изданный в начале ХХ века. В трактате имеются также отрывки, написанные на арабском и персидском языках».

Проливая свет на название трактата, академик отмечает, что автор дал ему название «Объяснение цифр», так как на протяжении веков музыка была тесно связана с математикой и параллельно развивалась вместе с ней. Поэтому в трактате представлены многочисленные таблицы, в которых приводятся названия мугамов, сведения об их строении, структуре и т.п. В ходе беседы Земфира Сафарова сообщила, что по таблице Навваба известный азербайджанский тарист Бахрам Мансуров исполнил такие забытые мугамы, как «Азербайджан», «Шах Хатаи». А впервые музыкальный образец, полученный из таблицы Навваба, был исполнен в качестве иллюстрации к докладу ученого «Труд Мир Мохсуна Навваба “Визухиль-аргам”», с которым она выступила на Втором международном симпозиуме по музыковедению в Самарканде.

Научная и практическая ценность книги «Шуша – цитадель азербайджанской музыки» заключается также в том, что здесь наряду с факсимиле «Визухиль-аргам» впервые представлен перевод трактата на русский язык, а также комментарии и разъяснения к нему.

Вторая часть книги посвящена великому ханенде с широчайшим диапазоном голоса, создателю азербайджанского мугамного стиля, «пророку восточной музыки», как называл его великий русский поэт Сергей Есенин, Джаббару Гаръягдыоглы. Здесь подробно повествуется о жизни и многогранном творчестве Джаббара Гаръягдыоглы, написанных им песнях (автор приводит в книге записанные ею во время пения младшей дочери Гаръягдыоглы Шахлы ханум нотные записи трех песен, которые ханенде посвятил своей дочери), а также о встречах выдающегося певца с Сергеем Есениным, Федором Шаляпиным, Рейнгольдом Глиэром, который приехал в 1923 году в Баку, чтобы сочинить оперу «Шах Сенем». Во время работы над оперой Гаръягдыоглы исполнил для композитора под аккомпанемент Гурбана Пиримова много мугамов и старинных народных песен, оказав, таким образом, большое содействие созданию оперы.

В своем труде Земфира Сафарова приводит многочисленные воспоминания современников известного ханенде, рассказывает о его значительном вкладе в развитие музыкального искусства Азербайджана. Параллельно автор подробно говорит о творчестве соратников певца, деятельности музыкальных меджлисов, театральных постановках, организованных в конце XIX века в Шуше по инициативе Абдуррагим бека Ахвердиева, и последующем развитии театрального искусства в Азербайджане, «Восточных концертах» и «Восточных вечерах», которые проходили под руководством Ахвердиева не только в Шуше, но и в Баку и других городах, а также записях на граммофонные валики неповторимых голосов азербайджанских ханенде в начале XX века, создавая, таким образом, целостную картину царящей в тот период атмосферы в культурной жизни города и всего Карабаха: «В целом в Карабахе во второй половине XIX века, и особенно в Шуше, искусство ханенде и сазенде было очень развито. По сравнению с другими азербайджанскими городами, в Шуше было больше музыкантов, исполнителей, певцов и таристов. Шуша того времени, будучи колыбелью нашей музыки и ее центром, дала толчок развитию азербайджанской музыки».

Говоря также о педагогической деятельности Джаббара Гаръягдыоглы, Земфира Сафарова отмечает: «Он создал большую школу ханенде. Среди его воспитанников можно назвать славные имена Сеида Шушинского, Бюльбюля, Давуда Сафиярова, Зульфи Адыгезалова, Хана Шушинского, Джахан Талышинской, Явера Келентерли, Муталлима Муталлимова, а также таких, как Шекили Алескер, Малыбейли Гамид, Забул Гасым, Меджид Бейбутов, Сеид Мирбабаев». Имена целой плеяды блестящих исполнителей лишний раз свидетельствуют об исключительном вкладе Гаръягдыоглы в развитие музыкального искусства Азербайджана.

Подробно останавливается академик на труде Джаббара Гаръягдыоглы «Мои воспоминания о прошлом азербайджанской музыки», называя его «серьезным и монументальным трудом талантливого фольклориста о нашей музыке», приводит записи композитора и исследователя Эртогрула Джавида, а также комментарии и разъяснения к частям данного труда. Ученый отмечает: «Этот труд предназначен для изучающих мугам, а в особенности большую ценность он представляет для его исполнителей, для них он – настоящий учебник. Поэтому очень важно издать его».

Для зарубежных исследователей интерес представляет и резюме на английском языке доклада Земфиры Сафаровой, посвященного интерпретации древнего мугама в творчестве Джаббара Гаръягдыоглы.

В книге приведены многочисленные наглядные материалы, в которых задокументирована хроника музыкальной жизни того периода. Здесь представлены выдающиеся деятели культуры и искусства, афиши театральных представлений и концертов, архитектурные жемчужины Шуши, орнаменты, иллюстрации и картины, а также фотографии из семейного архива дочери Джаббара Гаръягдыоглы.

Сегодня Шуша освобождена от длительной оккупации. Уже вернулись в свой родной город расстрелянные бюсты Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибекова и Бюльбюля, начаты работы по восстановлению инфраструктуры, культурного и архитектурного наследия Шуши. Книга Земфиры Сафаровой «Шуша – цитадель азербайджанской музыки» является ценным и весомым вкладом в работу, направленную на восстановление истории развития музыкального искусства Карабаха и создание новых музеев.

Назмин Джафарова, Отдел печати и информации аппарата Президиума НАНА, доктор философии по искусствоведению

©Все права защищены. При использовании материалов веб-сайта ссылка на www.science.gov.az обязательна.

Похожие Новости

Ссылки

Elm TV

Elm TV

Фото

Фото

Видео

Видео